Opposition municipale de la commune d'Orgelet

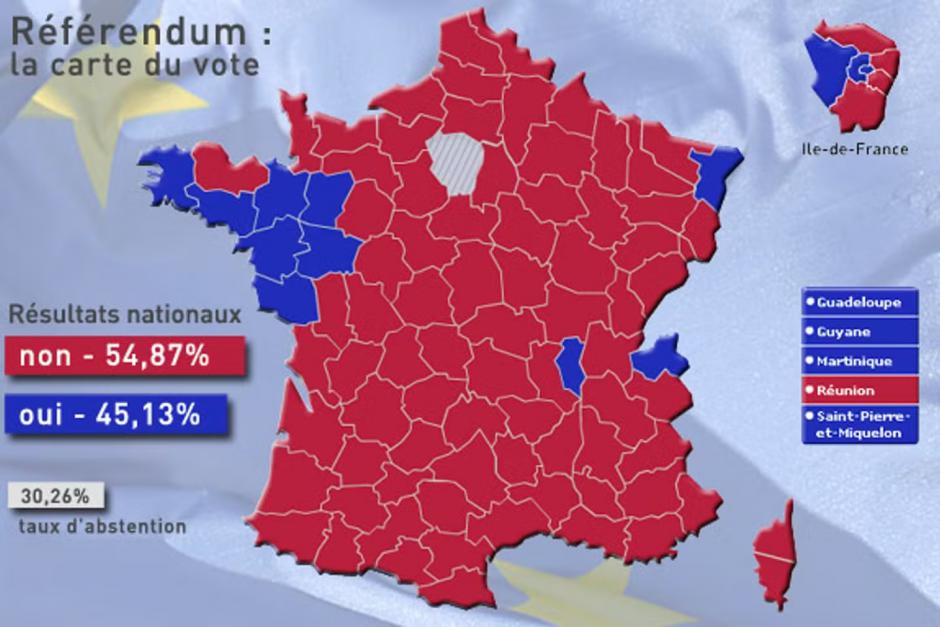

Le 29 mai 2005, 54,7 % des électeurs français rejetaient par référendum le traité établissant une Constitution pour l'Europe. Ce vote massif, argumenté, passionné, fut l'un des actes démocratiques les plus forts de la Cinquième République. Mais ce choix a ensuite été trahi par nos dirigeants. Car deux ans plus tard, en 2007, le traité de Lisbonne a repris, à quelques détails près, le contenu du traité rejeté par le peuple. Il fut alors adopté non plus par référendum, mais ratifié par voie parlementaire. Cette manœuvre n'était pas une maladresse institutionnelle : c'était un acte politique délibéré, une négation du suffrage universel, un coup d'État juridique et symbolique. Ce moment a marqué une rupture entre la volonté populaire et la classe politique, le point de départ d'une lente mais constante érosion des principes fondamentaux de la démocratie. Il a constitué le péché originel d'une dérive continue : celle de la démocratie représentative trahissant systématiquement sa promesse de souveraineté populaire. Le référendum de 2005 avait permis au peuple de se prononcer sur une question cruciale : l'avenir politique de l'Europe. Le débat fut intense, transpartisan, pédagogique. Pour une fois, la démocratie avait réellement fonctionné : citoyens, syndicats, intellectuels, associations se sont saisis du texte, l'ont décortiqué, discuté, puis ont tranché. Ce NON clair et majoritaire était un acte de souveraineté pleinement assumé. La réponse des élites fut cinglante : mépris, contournement, réécriture cosmétique. Le peuple avait mal voté ? Il fallait le priver de la parole. En contournant le suffrage populaire par la voie parlementaire, nos dirigeants ont dénaturé la démocratie. Ce moment inaugurait une ère où les institutions ne servent plus à canaliser la volonté populaire, mais à l'annuler lorsqu'elle contredit les choix des élites. Ce NON n'était pourtant ni un repli, ni un caprice : c'était un appel à un autre projet européen, plus démocratique, plus social, plus transparent. On a préféré le balayer, le détourner, l'oublier. Et surtout, aucun gouvernement n'a depuis osé consulter le peuple par ce moyen qui pourtant était un outil fondamental de la Constitution voulue par le Général de Gaulle. Depuis 2005, la France, l'Europe et le monde ont vu s'installer un nouveau paradigme : celui de la verticalité décisionnelle d'une gouvernance "d'experts" qui improvisent dans une ambiance d'urgence permanente. La démocratie se déguise en spectacle électoral, pendant que les choix réels se font loin des citoyens. Vingt ans après, le constat est amer : la démocratie est dévoyée. Le refus du résultat du référendum de 2005 fut précurseur d'une nouvelle pratique du pouvoir en France : une forme de gouvernance qui se passe de plus en plus volontiers de l'adhésion populaire. L'exécutif gouverne par décret ou par article 49.3, en invoquant l'urgence ou la responsabilité, au nom de la stabilité ou de la crise permanente. Le Parlement, désormais vidé de sa substance, devient une chambre d'enregistrement où s'enchaînent les débats tronqués, les procédures d'urgence, les votes sans conséquence. Depuis 2015, l'état d'urgence antiterroriste a permis l'ancrage durable de dispositifs de surveillance et de restriction des libertés, intégrés au droit commun. La crise sanitaire de 2020 n'a fait que renforcer cette logique : mesures uniformes, absence de débat véritable, contrôle centralisé. Sous couvert de rationalité scientifique, les libertés ont été suspendues par voie réglementaire, et le pass sanitaire a instillé une nouvelle forme de contrôle social qui concourt à un rétrécissement drastique de l'espace démocratique. Quelques mouvements sociaux ont tenté de s'opposer à cette dérive. La réforme des retraites, massivement rejetée dans la rue et par l'opinion, a été imposée au forceps. Le mouvement des Gilets jaunes, expression brute d'un pays invisible, a été écrasé par une répression policière inédite, illustrant le durcissement d'un pouvoir affolé par la contestation. La république n'écoute plus, elle encadre, elle castre, elle punit. Mais les conséquences dans les urnes sont sans équivoque : la démocratie représentative ne fonctionne plus. Abstention record, partis traditionnels écroulés, montée des extrêmes, le lien entre gouvernants et gouvernés s'est effondré. Le citoyen n'est plus un acteur mais un spectateur impuissant. La crise politique ne se limite pas à la France. En Europe aussi la tendance est à l'affaiblissement de la démocratie. L'Union européenne agit de plus en plus comme une structure technocratique, indifférente au suffrage, obsédée par la stabilité financière et la compétitivité. L'Europe n'a jamais prétendu être une démocratie au sens plein. Mais depuis 2005, elle apparaît de plus en plus comme une ploutocratie masquée. Le Parlement européen reste dépourvu de l'initiative législative. La Commission, non élue, définit les priorités, impose les lignes, et façonne la norme. L'Europe n'est plus un projet démocratique : elle est un système de gouvernement indirect, où les choix structurants sont externalisés, neutralisés ou prédéterminés par les lobbys des acteurs privés influents. Elle est la matrice même de la post-démocratie. Le mal n'est pas franco-européen. À l'échelle mondiale, la démocratie recule. Mais elle ne disparaît pas frontalement : elle se vide. Elle se vide de sa capacité à produire du changement, de sa capacité à porter des alternatives. Les élections sont maintenues, les rites républicains aussi, mais les marges de manœuvre sont cadenassées. Aux États-Unis, les lobbies dictent l'agenda ; le poids de l'argent dans les campagnes et la polarisation médiatique minent la confiance dans le processus électoral. La démocratie s'est transformée en démagogie et a conduit à la Maison Blanche pour la deuxième fois un égomaniaque délirant. La Turquie, la Hongrie, la Pologne, l'Inde ont basculé vers un autoritarisme électoral, où les institutions existent mais sont vidées de leur substance par des régimes hybrides, autoritaires et populistes. Et partout, la surveillance numérique devient le nouveau filet de sécurité des oligarchies. La technologie joue désormais un rôle clé : surveillance de masse, contrôle des données personnelles, usage de l'IA pour la reconnaissance faciale ou la manipulation de l'information. Nous vivons désormais dans une ère de gouvernement par la peur et la donnée. Terrorisme, pandémie, climat : chaque crise justifie une exception ; chaque exception devient une norme ; chaque norme devient une obligation, imposée sans débat, intégrée sans recul. Et dans cette ambiance délétère, le citoyen consent — fatigué, isolé, fragmenté — jusqu'à oublier qu'il pouvait refuser. Vingt ans après ce déni de démocratie, la France est de nouveau confrontée à une crise politique majeure, dont les racines remontent au bouleversement de 2017. L’élection d’Emmanuel Macron, portée par sa promesse de "disruption", a redéfini les règles du jeu politique, en marginalisant les partis traditionnels et en concentrant le pouvoir exécutif. Cette dérive a exposé le pays à des crises répétées — Gilets Jaunes, crise sanitaire, contestation contre la réforme des retraites, dissolution de l'Assemblée Nationale — jusqu’au paroxysme atteint aujourd’hui avec la démission probable du Premier ministre François Bayrou, le 8 septembre. Nos institutions plongent dans l’instabilité, laissant les Français dans le doute et l’inquiétude. Cette crise au sommet de l’État n’est pas anodine : elle révèle le profond décalage entre les responsables politiques et les réalités vécues par la population. C’est dans ce contexte troublé que nous organisons, le 10 septembre, un rendez-vous citoyen à Orgelet. Nous voulons affirmer que la vie démocratique ne peut pas se réduire aux soubresauts de la vie gouvernementale. À travers ce rassemblement, nous exprimons : Nous prenons part à la mobilisation nationale annoncée le 10 septembre. Toutefois, nous faisons le choix de ne pas organiser de blocages — le pays est déjà suffisamment bloqué comme cela — et ce n'est pas une action ponctuelle qui suffira à apporter les changements nécessaires. Ce que nous proposons, c’est un moment d’échange et de débat, une occasion de faire entendre la diversité des opinions et de construire, ensemble, des propositions pour l’avenir. Plus que jamais, il est nécessaire de rappeler que la souveraineté appartient au peuple et que c’est dans la mobilisation citoyenne que réside la véritable stabilité. Le 10 septembre, nous serons présents pour rappeler que la crise politique doit être l’occasion de redonner la parole aux citoyens, qui doivent être acteurs et non spectateurs. Les élections municipales de 2026 représentent bien plus qu’un simple rendez-vous électoral : elles sont l'occasion de reprendre la démocratie à sa racine, là où elle peut encore respirer librement — dans nos communes. Quand les sphères nationales et européennes semblent confisquées par une technocratie hors-sol, c’est au niveau local que la souveraineté populaire peut renaître concrètement. Refonder la démocratie, cela commence par une conviction simple : c’est au plus près des habitants, dans les conseils municipaux, que nous pouvons réapprendre à décider ensemble. C’est dans ce tissu de proximité, là où chacun peut être acteur, que la démocratie peut redevenir vivante. Face à la résignation et à l’abstention, il est temps d’oser une démocratie directe et participative. Nous appelons à constituer à Orgelet une liste citoyenne fondée sur un engagement clair : replacer les habitants au cœur des décisions par des référendums locaux et des votations d’initiative populaire. Ces outils existent — la révision constitutionnelle de 2003 les rend possibles — mais ils restent trop souvent ignorés ou réduits à l’état de vitrine. Il est temps de les activer, de les institutionnaliser, d’en faire l’ossature d’une démocratie municipale rénovée. L’exemple suisse est devant nous. Là-bas, les votations régulières, les initiatives populaires et les débats publics nourris montrent qu’une autre culture politique est possible : une culture fondée sur la discussion collective, la responsabilité citoyenne, et non sur le culte de la personnalité ou le spectacle permanent. La démocratie directe, ce n’est pas l’illusion d’un peuple infaillible, c’est la reconnaissance de sa légitimité à décider des affaires communes. Ce n’est pas une utopie étrangère : c’est une boussole. Ce modèle, nous pouvons l’adapter à notre contexte local, où l’on décide ensemble, où l’on débat pour de vrai, où l’élu devient facilitateur plutôt que gestionnaire tout-puissant. Ce n’est pas une promesse de perfection : c’est une promesse de participation, de transparence et de confiance retrouvée. Si vous partagez cette vision d’une démocratie réinventée, si vous croyez que le changement commence par le local, alors rejoignez-nous. Préparons ensemble les élections municipales de 2026. Car la démocratie ne se délègue pas. Elle se pratique. Elle se construit. Elle se conquiert.2005-2025 : Après 20 de dérive, refondons la démocratie

2005, la démocratie trahie, la souveraineté confisquée

Une trahison originelle

La verticalisation autoritaire du pouvoir en France

Une Europe technocratique, sourde au suffrage

Une tendance mondiale à la confiscation du politique

Une démocratie en crise : l’actualité comme révélateur

2026 : Refonder la démocratie par les municipales